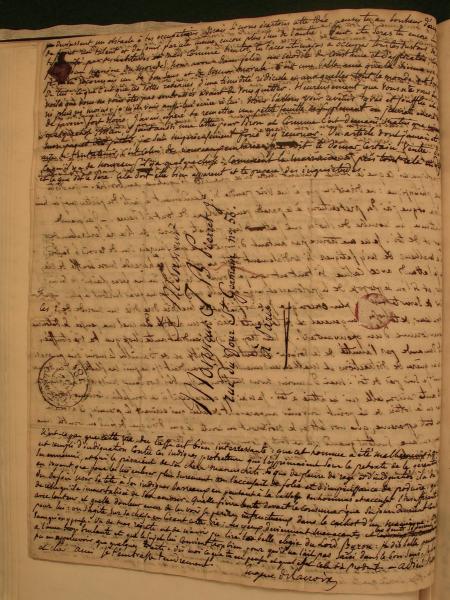

Lettre à Jean-Baptiste Pierret, 22 septembre 1819

- Cote de la lettre ED-ML-1819-SEPT-22-A

- Auteur Eugène DELACROIX

- Destinataire Jean-Baptiste PIERRET

- Date 22 Septembre 181[9]

- Lieux de conservation Paris, musée du Louvre, département des Arts graphiques

-

Éditions précédentes

Joubin, Correspondance générale, 1936-38

, 1935, t.1, p.47-54; Chillaz, 1997, Aut.523, p.102. - Historique Legs Etienne Moreau-Nélaton, 1927

- Enveloppe Non

- Nombre de pages écrites 4

- Présence d’un croquis Non

- Format in - 4°

- Dimension en cm 39x24,5

- Cachet de cire Non

- Nature du document Lettre Autographe Signée

- Cote musée bibliothèque AR18L10

- Cachet de la poste Septembre 181[illisible] //22

Transcription modernisée

Incertain, mon cher ami, si je recevrai de toi une petite réponse à la non-lettre

que je t’ai envoyée1 , je prends toujours le parti de mettre ici tout ce qui me viendra à l’esprit comme si je te parlais. Je n’ai pas été longtemps sans m’apercevoir que je ne t’avais plus. Aussi je ne sçais à qui m’en prendre pour me débarrasser de ce que j’ai à dire, non pas que j’aie à dire vraiment quelque chose et que je me propose de dire quelque chose, mais tu sais que quand nous sommes l’un vis-à-vis de l’autre, nous nous regardons et cela suffit. C’est se parler. Une lettre est pour cela un peu embarrassante, car, quoique je me persuade fermement que je te parle, je ne peux me figurer que je te vois. Qu’as-tu fait de neuf ? Rien sans doute. Il me semble que depuis le temps que je t’ai vu, tu as eu le temps d’apprendre cent choses, que tu as grandi, que sais-je ? Tu désirais peut-être mon sort quand tu m’as vu partir pour la campagne2. Hélas ! L’ennui nous poursuit partout. Je ne suis vraiment heureux ici que lorsque j’écrivasse à toi, par exemple, à Félix, que je m’exerce sur différentes choses ou que je lis. Certes, ce n’était pas la peine de faire cent vingt lieues pour se procurer ces jouissances. Il est vrai que malgré moi je respire un air pur et vif, trop vif peut-être, car je ne me sens pas à mon aise comme je l’aurais espéré. Décidément la chasse est une chose qui ne me convient pas. Quand je tue quelque chose, je trouve cela charmant et je suis tout ardeur pendant quelques instants ; la fatigue de plusieurs heures disparaît et s’oublie. Mais autrement, quand il faut se traîner et, avec soi, une arme lourde et incommode à porter à travers les ronces, les branches dans le visage, la terre labourée qui entre dans les souliers et s’amasse au-dessous en semelles de plomb, les vignes dont les rameaux entrelacés embarrassent et font trébucher, tout cela est bien véritablement ce qu’on peut appeler assommant. Et puis voici encore plus, à mon avis, et je l’éprouve, le plus grand inconvénient. Il s’agit d’avoir, pendant des heures qui ne finissent point, l’esprit dirigé vers un objet qui est d’apercevoir le gibier. La moindre inadvertance, la plus légère distraction vous fait perdre le fruit d’un temps infini de patience et d’attention. Et le gibier habile à profiter de la négligence du chasseur le laisse les yeux mornes et hébétés d’ennui, la bouche béante et pendante, [mot barré] et déconcerté de [mot barré] l’occasion manquée. Il y a bien à tout cela des compensations telles, comme je l’ai dit plus haut, que l’occasion saisie, le soleil levant, et le plaisir enfin de voir des arbres, des fleurs et des plaines riantes au lieu d’une ville malpropre et pavée. Si j’avais ici quelqu’un comme toi, tout cela serait fort différent : au lieu de courir tout seul de mon côté, je courrais avec toi. Nous nous consolerions de laisser échapper les lièvres en parlant des belles choses ou en en faisant, car tu sais que nous nous promettons sans façon l’immortalité.

Croirais-tu que j’ai le front de faire des vers3, et que de plus j’ai eu le talent de découvrir que c’était non-seulement fort amusant, mais plus amusant que tout le reste. Les artistes sont les plus heureux des hommes : je te l’ai dit souvent et j’en suis aujourd’hui plus convaincu que jamais. Par le bonheur que je leur attribue, voici ce que j’entends : c’est qu’ils sont ceux qui, par-dessus tous les autres, parviennent à combler jusqu’à un certain point le vide affreux de l’âme de l’homme et qui est selon moi au bonheur comme les ténèbres sont au soleil. Il y a dans le cœur humain quelque chose de continuellement actif, un cancer qui ne demande qu’à dévorer, un vampire qui le suce et sans jamais s’assouvir. J’ai envie de lire et je lis… Je ne supporte la page présente que par l’attente de la page qui vient… J’arrive à la conclusion tant souhaitée… Je voudrais voir se recommencer l’ouvrage. Je souhaite la campagne ; quand de mon étroite rue, je ne vois l’azur du ciel que par la distance laissée entre les toits [mot barré], je me figure avec enchantement cet horizon libre et pur, cette aurore avec ses portes, ce soleil d’or et de flammes qui n’éclairera pour moi que des rivières sans quais, des forêts, des arbres non taillés, et des prairies et des champs… Arrivé au milieu de tout cela, il me manque quelque chose pour en jouir, ou bien la jouissance ne suffit pas…Je m’inquiète et je désire de la nouveauté. Mais si je sais peindre, surtout peindre avec la parole, oh ! toutes ces richesses seront miennes, mon cerveau les contiendra toutes. J’évoquerai les délicieux souvenirs du passé, j’associerai en idée mes amitiés et mes amours à mes jouissances, j’aurai des compagnons charmants dans la solitude : au milieu des ennuyeux, je me retirerai dans un temple, dont les murs arrêteront au dehors les choses vulgaires et insuffisantes. Toutes les fois que je m’y retirerai, dans ce sanctuaire, ce ne sera qu’avec jouissances ; contraire à la plupart des hommes qui ne trouvent dans leur intérieur le plus profond que des reproches tacites de leur paresse intellectuelle. Avec cela on trouve moyen de supporter l’idée d’une vie longue et malheureuse et aussi de se résigner à mourir prématurément. Car, au milieu de ce bonheur tout immatériel, le cœur ne peut croire à l’âme mortelle. La mort complète ne peut exister pour ces génies si brûlants d’une flamme de vie, qui la donnaient à ce qu’ils touchaient. Ainsi ce jeune André Chénier, indignement moissonné dans sa fleur avant d’avoir ouvert les trésors de son imagination et porté ses fruits, serait mort toute entier et un vil couteau en séparant sa tête aurait dissipé en l’air une imagination féconde et une âme énergique ! Ainsi aurait fait pour le Tasse la Providence qui nourrit avec sollicitude les grenouilles et les corbeaux ! Elle l’a condamné, vu son génie, à une vie misérable et souffrante. Elle n’a soutenu cette existence tourmentée que par l’amour de la gloire et la perspective de cette gloire humaine, et au bout de sa carrière, la main du Tasse s’est séchée en touchant son laurier capitolien et son front s’est glacé avant de sentir sa couronne. Et toi qui est bon, tu crois que tout cela se passe sans indemnité ? C’est pour les Crésus, les sots gonflés, les ventrus, que la vie se réduit à une corruption, ou plutôt c’est pour eux qu’est un enfer. S’il y a une justice, et pour le Tasse qu’est le Paradis délicieux, où les misères se brisent, les passions délicieuses demeurent, et où l’âme est enfin satisfaite, comblée, enivrée. C’est dans ce Paradis enfin qu’on doit manger de la poésie et s’en nourrir tout l’être, comme il ne nous est donné d’en nourrir que notre esprit. Je m’aperçois que voici une singulière idée et qui n’est peut-être pas très facile à concevoir. Si tu ne le vois pas et si je ne me suis point fait entendre, je t’expliquerai ce que ce serait, suivant mon idée que cette singulière ambroisie. Que dis-tu de ma philippique : ne dirait-on pas à me voir prendre si chaudement le parti du poète que j’en suis un déjà et que j’ai des prétentions à ce paradis si peu catholique de tout à l’heure. -- J’ai grande impatience au nombre des choses que je me promets à Paris, de lire La Jérusalem de Baour et de toi4 . Je ne me trouve pas autant d’impatience que j’aurais cru de revoir le Salon. J’ai eu le malheur de m’y fatiguer si cordialement toutes les fois que j’y ai hasardé mon souffle de vie, que je l’attends avec calme si tant est que je doive le revoir. Tu me feras plaisir de m’en parler, et si l’on se propose de le prolonger et jusqu’à quelle époque. Tu me feras surtout le plus g[rand] plaisir de serrer tes lignes plus encore que je n’ai fait et de me dire, dire, dire un monde de [choses] de ton cœur, de ton état en général et de ta santé. Ceci est un article duquel ma pensée se détourne toujours comme d’un épouvantail. Je sais trop qu’il te faudrait autre chose que ta vie étouffée. Je te demande par amitié de la soigner autant que possible et de travailler le moins que pourras. Tu n’as guère de distractions et malheureusement il t’en faudrait. Je ne puis me flatter de t’en donner quand je suis près de toi mais, du moins nous mettons ensemble nos deux misères ; c’est plus que toute autre raison, celle qui m’attire à toi. Je n’ai pas encore écrit à ce bon Félix . Comme nous avons eu la sottise de ne point convenir auparavant de celui qui écrirait le premier, il arrivera selon toute apparence, que nos lettres se croiseront en route, ce qui disloque de fond en comble une correspondance, surtout quand elle ne doit se composer de trois ou quatre lettres au plus de part et d’autre.

Après ta lettre

Je vois que je ne m’étais pas trompé et je viens de lire ta lettre, ce qui fait que je t’y réponds. Ma sœur te remercie à l’infini de ta complaisance intarissable. Elle te prie de bien vouloir garder les lettres . Il faut que je me sois mal expliqué. Elle te sait surtout un gré infini de votre bonté à tous pour Caroline et voit avec beaucoup de plaisir son souvenir. Je lui en mettrai plus long dans le billet ci-joint. Je suis surpris de ta désolation à découvrir en toi un peu de paresse : elle est toute naturelle à celui qui n’exerce pas et qui ne peut exercer, faute d’avoir des points d’appui pour commencer et une marche bien suivie. Mais as-tu oublié que nous devons bientôt recommencer ensemble à travailler ? Tu dois voir par ce qui est ci-dessus que j’y suis amplement disposé. J’espère que quand tu te verras un modèle devant les yeux avec la presque obligation de retourner le copier le lendemain, la paresse cédera tout [doucement] la place à la passion du travail . Ce qui m’afflige, serait que ta santé continuât à être chancelante et que les soins que tu donnes à ton père devinssent un obstacle à tes occupations. Mais si nous écartons cette idée, penses-tu au bonheur d’acquérir de front un talent et de jouir, par cela même, encore plus l’un de l’autre ? Peut-être seras-tu encore un peu tyrannisé par des habitudes. Mais comme bientôt tu t’accoutumeras à occuper tous les instants de la plus douce manière du monde ! Nous avons dans Félix un modèle de constance et d’application, comme je m’en reconnais un de bon sens et de bonne morale. C’est une belle âme que la sienne : je m’honore de lui. Ce que c’est que ces sottes retenues, d’une timidité ridicule et auxquelles tout le monde est sujet ! Voilà que vous ne vous êtes pas embrassés avant de vous quitter. Heureusement que vous ne vous en aimez ni plus ni moins : je m’en vais aussi lui écrire à lui. Nous l’allons voir revenir gras et joufflu et enrichi de favoris fort noirs. J’avais espéré te remettre une petite feuille de supplément où j’aurais encore écrit quelque chose ; mais il faut aussi une lettre pour Piron et comme c’est demain matin que mon paquet doit partir, je suis impérieusement forcé d’y renoncer. Un article dont j’aurais été bien aise de t’entretenir, c’est celui des nouveaux embarras que doit te donner certain ventre Dis-moi ce qu’il y a de nouveau s’il y a quelque chose, comment la marraine a pris tout cela en définitive et ce que dit le père. Cela doit être bien apparent et te prépare des inquiétudes.

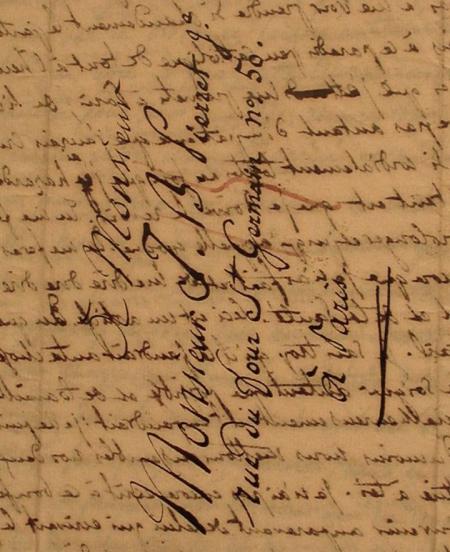

(Ici figure l’adresse à la verticale avec le tampon postal daté 22 septembre 181 ?)

N’est-ce pas que cette vie du Tasse est bien intéressante5 ? Que cet homme a été malheureux ! Qu’on est rempli d’indignation contre ces indignes protecteurs qui l’opprimaient sous le prétexte de le garantir contre ses ennemis et le privaient de ses chers manuscrits ! Que de pleurs, de rage et d’indignation il a dû verser en voyant que, pour les lui enlever plus sûrement, on l’accusait de folie et d’impuissance de produire. Qu’il a dû de fois user sa tête à ses indignes barreaux en pensant à la bassesse des hommes et accuser l’insuffisante tendresse de celle qu’il a immortalisée de son amour ! Quelle fièvre lente devait le consumer ! Quelle douleur encore de les voir se perdre infructueux dans le cachot d’un maniaque ! On pleure pour lui, on s’agite sur sa chaise en lisant cette vie, les yeux deviennent menaçants, les dents se serrent de colère sans qu’on y pense. Un de mes regrets est de n’avoir pu lire la belle élégie de lord Byron . Je dis belle, parce qu’il a l’âme trop brûlante et que le sujet lui convient trop bien pour qu’il ne l’ait saisi dans le bon sens. Je n’ai pu en apercevoir que quelques traits. Dis-moi ce que tu en penses, et quel effet cela t’a produit. Adieu, mon bon et cher ami. Je t’embrasse tendrement.

Eugène Delacroix

2Delacroix se trouve depuis le 5 septembre (voir lettre à Pierret datée du 6 septembre 1819, op. cit.) en séjour avec sa sœur aînée, Henriette de Verninac dans la propriété familiale de la maison des Gardes, située au cœur de la forêt de la Boixe, près de Mansle en Charente.

3Joubin publie ces essais poétiques qui ne sont pas d’une grande qualité, dans la Gazette des Beaux-Arts, 1927, I, p.149.

4Pierret était secrétaire de Baour-Lormian (1770-1854), poète, dramaturge, romancier, de l’Académie française. Celui-ci avait publié en 1795 une traduction, qui eut un grand succès, de la Jérusalem délivrée, poème épique du poète italien Le Tasse (1544-1595) écrit vers 1580. Baour en refit une édition nouvelle en 1819 avec la collaboration de Pierret.

5la vie du poète italien intéresse vivement Delacroix, au point qu’il peindra deux versions, en 1824 (collection particulière) puis en 1839 (Winterthur, Oskar Reinhart collection) du Tasse en prison.

Transcription originale

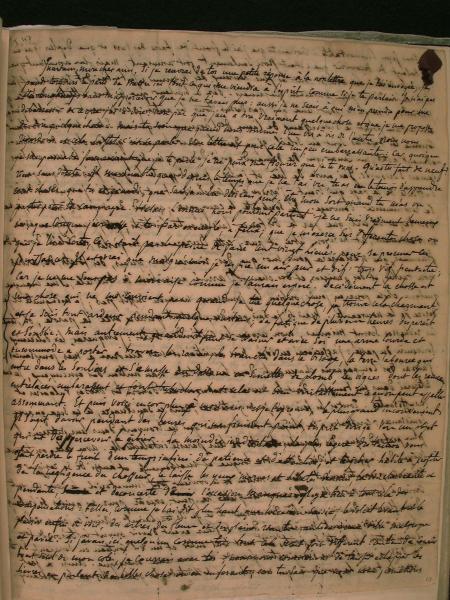

Page 1

Incertain, mon cher ami, si je recevrai de toi une petite réponse à la non lettre que je t’ai envoyée, je

prends toujours le parti de mettre ici tout ce qui me viendra à l’esprit comme si je te parlais. Je n’ai pas

été longtemps sans m’apercevoir que je ne t’avais plus : aussi je ne sçais à qui m’en prendre pour me

debarrasser de ce que j’ai à dire : non pas que j’aie à dire vraiment quelque chose et que je me propose

de dire quelque chose. Mais tu sais que quand nous sommes l’un vis-à-vis de l’autre, nous nous

regardons et cela suffit : c’est se parler. Une lettre est pour cela un peu embarrassante : car, quoique

je me persuade fermement que je te parle, je ne peux me figurer que je te vois. Qu’as-tu fait de neuf ?

Rien sans doute. Il me semble que depuis le temps que jet’ai vu, tu as eu le temps d’apprendre

cent choses, que tu as grandi, que sais-je ? Tu désirais peut-être mon sort quand tu m’as vu

partir pour la campagne. Hélas. L’ennui nous poursuit partout. je ne suis vraiment heureux

ici que lorsque j’écrivasse à toi, par exemple, à félix ; que je m’exerce sur différentes choses ou

que je lis. Certes, ce n’était pas la peine de faire cent vingt lieues pour se procurer ces

jouissances. Il est vrai que malgré moi je respire un air pur et vif : trop vif peut-etre,

car je ne me sens pas à mon aise comme je l’aurais espéré. décidément la chasse est

une chose qui ne me convient pas. quand je tue quelque chose, je trouve cela charmant

et je suis tout ardeur pendant quelques instants ; la fatigue de plusieurs heures disparaît

et s’oublie. Mais autrement, quand il faut se traîner et avec soi une arme lourde et

incommode à porter à travers les ronces, les branches dans le visage, la terre labourée qui

entre dans les souliers et s’amasse au-dessous en semelles de plomb, les vignes dont les rameaux

entrelacés embarrassent et font trébucher, tout cela est bien véritablement ce qu’on peut appeler

assommant. Et puis voici encore plus à mon avis, et je l’éprouve, le plus grand inconvenient.

Il s’agit d’avoir, pendant des heures qui ne finissent point, l’esprit dirigé vers un objet

qui est d’appercevoir le gibier. La moindre inadvertance, la plus légère distraction vous

fait perdre le fruit d’un temps infini de patience et d’attention ; et le gibier habile à profiter

de la négligence du chasseur le laisse les yeux mornes et hebetés d’ennui, la bouche beante et

pendante, [mot barré] et deconcerte de avoir l’occasion manquée. Il y a bien à tout cela des

compensations : telles, comme je l’ai dit plus haut, que l’occasion saisie, le soleil levant, et le

plaisir enfin de voir des arbres, des fleurs et des plaines riantes au lieu d’une ville malpropre

et pavée. Si j’avais ici quelqu’un comme toi, tout cela serait fort different : au lieu de courir

tout seul de mon coté, je courrais avec toi ; nous nous consolerions de laisser échapper les

lièvres en parlant des belles choses ou en en fesant, car tu sais que nous nous promettons

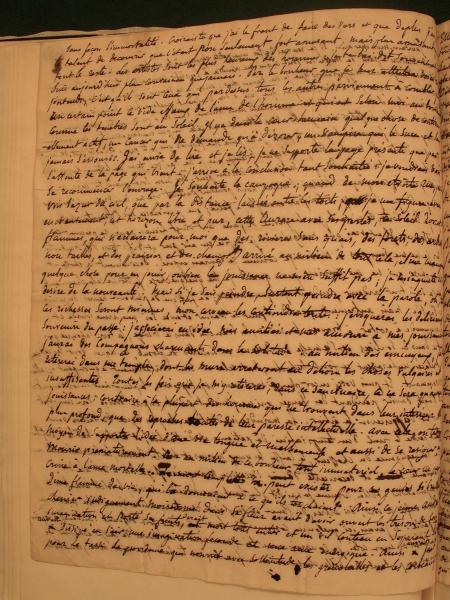

Page 2

sans façon l’immortalité. Croirais-tu que j’ai le front de faire des vers, et que de plus j’ai eu

le talent de découvrir que c’était non seulement fort amusant, mais plus amusant que

tout le reste. Les artistes sont les plus heureux des hommes : je te l’ai dit souvent et j’en

suis aujourd’hui plus convaincu que jamais. Par le bonheur que je leur attribue, voici ce que

j’entends ; c’est qu’ils sont ceux qui par-dessus tous les autres parviennent à combler jusqu’à

un certain point le vide affreux de l’âme de l’homme et qui est selon moi au bonheur

comme les tenebres sont au soleil. Il y a dans le cœur humain quelque chose de continu

ellement actif, un cancer qui ne demande qu’à dévorer, un vampire qui le suce et sans

jamais s’assouvir. J’ai envie de lire et je lis ; je ne supporte la page présente que par

l’attente de la page qui vient : j’arrive à la conclusion tant souhaitée : je voudrais voir

se recommencer l’ouvrage. Je souhaite la campagne ; quand de mon etroite rue, je ne

vois l’azur du ciel que par la distance laissée entre les toits que, je me figure avec

enchantement, cet horizon libre et pur, cette aurore avec ses portes, ce soleil d’or et de

flammes qui n’éclairera pour moi que des rivieres sans quais, des forets, des arbres

non taillés, et des prairies et des champs : arrivé au milieu de tout cela, il me manque

quelque chose pour en jouir, ou bien la jouissance ne m’en suffit pas ; je m’inquiete et je

desire de la nouveauté. Mais si je sais peindre, surtout peindre avec la parole, oh, toutes

ces richesses seront miennes, mon cerveau les contiendra toutes : j’évoquerai les délicieux

souvenirs du passé : j’associerai en idée mes amities et mes amours à mes jouissances :

j’aurai des compagnons charmants dans la solitude : au milieu des ennuyeux, je me

retirerai dans un temple, dont les murs arrêteront au dehors les choses vulgaires et

insuffisantes. Toutes les fois que je m’y retirerai, dans ce sanctuaire, ce ne sera qu’avec

jouissances ; contraire à la plupart des hommes qui ne trouvent dans leur intérieur le

plus profond, que des reproches tacites de leur paresse intellectuelle. Avec cela on trouve

moyen de supporter l’idée d’une vie longue et malheureuse et aussi de se résigner à

mourir prematurement. Car au milieu de ce bonheur tout immatériel, le cœur ne peut

croire à l’âme mortelle. La mort complète ne peut exister pour ces genies si brûlants

d’une flamme de vie, qui la donnaient à ce qu’ils touchaient. Ainsi ce jeune André

Chenier indignement moissonné dans sa fleur avant d’avoir ouvert les trésors de son

imagination et porté ses fruits, serait [mot interlinéaire sup.] est mort toute entier et un vil couteau en séparant sa tête

aurait [mot interlinéaire sup.] a dissipé en l’air une imagination feconde et une ame energique. Ainsi aurait [mot interlinéaire sup.] a fait

pour le tasse La providence qui nourrit avec sollicitude les grenouilles et les corbeaux.

Page 3

Elle l’a condamné, vu son génie, à une vie miserable et souffrante. Elle n’a soutenu cette existence

tourmentée que par l’amour de la gloire et la perspective de cette gloire humaine, et au bout de

sa carriere, la main du tasse s’est sechée en touchant son laurier capitolien, et son front s’est

glacé avant de sentir sa couronne. Et toi qui est bon, tu crois que tout cela se passe sans indemnité.

C’est pour les Crésus, les sots gonflés, les ventrus que la vie se réduit à une corruption, ou plutôt c’est

pour eux qu’est un enfer s’il y a une justice, et pour le tasse qu’est le Paradis delicieux, où les

misères se brisent, les passions délicieuses demeurent et où l’âme est enfin satisfaite, comblée, enivrée.

C’est dans ce Paradis enfin qu’on doit manger de la poesie et s’en nourrir tout l’etre, comme il ne nous [ne nous mots interlinéaires sup.]

est donné d’en nourrir que notre [mot barré] esprit. Je m’apperçois que voici une singulière idée et qui

n’est peut-etre pas très facile à concevoir. Si tu ne le vois pas et si je ne [ne mot linéaire sup.] [mot barré] me suis point fait entendre,

je t’expliquerai ce que ce serait suivant mon idée que cette singulière ambroisie. ─ Que dis-tu

de ma philippique : ne dirait-on pas à me voir prendre si chaudement le parti du poète que j’en suis

un deja et que j’ai des pretentions à ce paradis peu catholique de tout à l’heure. -─ J’ai grande

impatience au nombre des choses que je attends me promets à Paris, de lire La Jérusalem de

Baour et de toi. Je ne me trouve pas autant d’impatience que j’aurais cru de revoir le Salon :

j’ai eu [mot interlinéaire sup.] le malheur de m’y fatiguer si cordialement toutes les fois que j’y ai hasardé mon souffle de vie,

que je l’attends avec calme, si tant est que je doive le revoir. Tu me feras plaisir de m’en

parler, et si l’on se propose de le prolonger et jusqu’à quelle époque. Tu me feras surtout le plus g[un trou]

plaisir de serrer tes lignes plus encore que je n’ai fait et de me dire, dire, dire un monde de [un trou]

de ton cœur, de ton état en general et de ta santé. Ceci est un article duquel ma pensée se détourne

toujours comme d’un epouvantail. Je sais trop qu’il te faudrait autre chose que ta vie etouffée.

Je te demande par amitié de la soigner autant que possible et de travailler le moins que pourras.

Tu n’as guère de distractions et malheureusement il t’en faudrait : je ne puis me flatter de t’en donner

quand je suis près de toi : mais du moins nous mettons ensembles nos deux miseres ; c’est plus que

toute autre raison, celle qui m’attire à toi. Je n’ai pas encore écrit à ce bon felix. Comme nous

avons eu la sottise de ne point convenir auparavant de celui qui écrirait le premier, il arrivera

selon toute apparence, que nos lettres se croiseront en route, ce qui disloque de fond en comble une

correspondance, surtout quand elle ne doit se composer de trois ou quatre lettres au plus de part et d’autre.

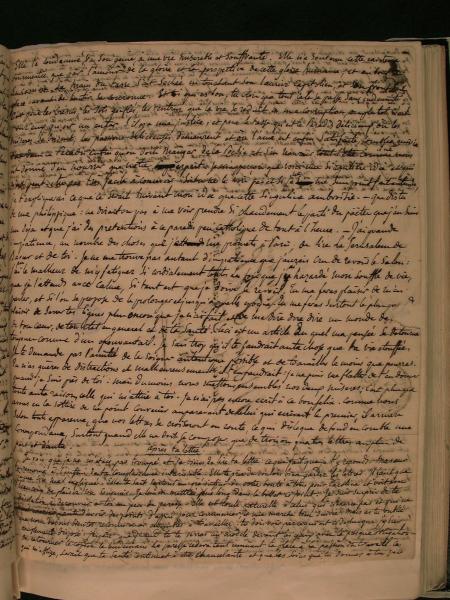

Après ta lettre

Je vois que je ne m’étais pas trompé et je viens de lire ta lettre : ce qui fait que je t’y réponds. Ma sœur

te remercie à l’infini de ta complaisance intarissable. Elle te prie de bien vouloir garder les lettres. Il faut que

je me sois mal expliqué. Elle te sait surtout un gré infini de votre bonté à tous pour Caroline et voit avec

beaucoup de plaisir son souvenir. Je lui en mettrai plus long dans le billet ci-joint. Je suis surpris de ta

désolation à découvrir en toi un peu de paresse : elle est toute naturelle à celui qui n’exerce pas et qui ne

peut exercer, faute d’avoir des points d’appui pour commencer, et une marche bien suivie. Mais as-tu oublié

que nous devons bientôt recommencer ensemble à travailler. tu dois voir par ce qui est ci-dessus que j’y suis

amplement dispose : j’espère que quand tu te verras un modèle devant les yeux avec la presque obligation

de retourner le copier le lendemain, la paresse cédera tout [mot illisible] la place à la passion du travail. Ce

qui m’afflige, serait que ta santé continuat à être chancelante et que les soins que tu donnes à ton père

Page 4

devinsses un obstacle à tes occupations. Mais si nous écartons cette idée, penses-tu au bonheur d’acquerir

de front un talent et de jouir par cela même, encore plus l’un de l’autre. Peut-être seras-tu encore un peu

tyrannisé par des habitudes Mais comme bientôt tu t’accoutumeras à occuper tous les instants de la

plus douce maniere du monde ! Nous avons dans felix un modèle de constance et d’application, comme

je m’en reconnais un de bon sens et de bonne morale C’est une belle ame que la sienne : je m’honore

de lui. Ce que c’est que ces sottes retenues, d’une timidité ridicule et auxquelles tout le monde est sujet !

Voila que vous ne vous êtes pas embrassés avant de vous quitter. Heureusement que vous ne vous en aimez

ni plus ni moins : je m’en vais aussi lui écrire à lui. Nous l’allons voir revenir gras et joufflu et enrichi

de favoris fort noirs. J’avais espéré te remettre une petite feuille de supplément ou j’aurais encore ecrit

quelque chose ; mais il faut aussi une lettre pour Piron et comme c’est demain matin que ma lettre

mon paquet doit partir, je suis impérieusement forcé d’y renoncer. Un article dont j’aurais été bien

aise de t’entretenir, c’est celui des nouveaux embarras que doit te donner certain ventre Dis-moi

ce qu’il y a de nouveau s’il y a quelque chose : comment la marraine a pris tout cela en définitive

et ce que dit le père. Cela doit être bien apparent et te prepare des inquiétudes.

(Ici figure l’adresse à la verticale avec le tampon postal daté 22 septembre 181[?])

N’est-ce pas que cette vie du Tasse est bien interessante : que cet homme a été malheureux ; qu’on

est rempli d’indignation contre ces indignes protecteurs qui l’opprimaient sous le prétexte de le garantir de

ses ennemis et qui le privaient de ses chers manuscrits. que de pleurs, de rage et d’indignation il a du verser

en voyant que pour les lui enlever plus surement on l’accusait de folie et d’impuissance de produire : qu’il a

du de fois user sa tete à ses indignes barreaux en pensant à la bassesse des hommes, et accuser l’insuffisante tendresse

de celle qu’il a immortalisée de son amour. Quelle fièvre lente devait le consumer ! que ses jours devaient couler

avec lenteur et quelle douleur encore de les voir² se perdre infructueux dans le cachot d’un maniaque. On pleure

pour lui : on s’agite sur sa chaise en lisant cette vie ; les yeux deviennent menaçants, les dents se serrent de colère

sans qu’on y pense. Un de mes regrets est de n’avoir pu lire la belle elegie de Lord Byron : je dis belle, parce qu’il

a l’ame trop brulante et que le sujet lui convient trop bien pour qu’il ne l’ait saisi dans le bon sens. Je n’ai

pu en appercevoir que quelques traits. dis-moi ce que tu en penses et quel effet cela t’a produit. – Adieu, mon bon

et cher ami. Je t’embrasse tendrement.

Eugène Delacroix

Page 5

A Monsieur

Monsieur J.B. Pierret je

Rue du Four St Germain n° 50

à Paris